放大镜放大原理探究

放大镜,这一看似简单的光学工具,却在我们的日常生活中扮演着不可或缺的角色。从孩童时代观察昆虫的奇妙世界,到成年人精细阅读或检查工作图纸,放大镜都以其独特的放大功能,为我们提供了前所未有的视觉体验。那么,放大镜为何能放大?其背后的科学原理又是什么?本文将深入浅出地探讨这一问题,旨在帮助读者更好地理解放大镜的工作原理。

首先,我们需要了解放大镜的基本构造。放大镜主要由一个凸透镜组成,这种透镜的特点是中间厚、边缘薄。这种形状设计使得光线在经过凸透镜时发生折射,即光线的传播方向发生改变。折射是光线从一种介质进入另一种介质时速度发生变化所导致的,而在凸透镜中,由于透镜的形状,光线在通过时会向一个共同点——焦点——汇聚。

接下来,我们深入探讨凸透镜如何产生放大效果。当物体位于凸透镜的一倍焦距(f)以内时,透过透镜观察到的并不是一个倒立缩小的实像,而是一个正立放大的虚像。这是因为,当光线从物体发出并经过凸透镜时,它们被折射并聚焦到透镜的另一侧,形成一个放大的图像。这个图像虽然无法在屏幕上呈现实像,但我们的眼睛可以直接观察到,感觉就像是物体被放大了。

具体来说,当光线从物体上的一点发出时,这些光线会向四面八方散射。但当它们通过凸透镜时,由于透镜的形状,光线会被折射并朝向一个共同的虚拟点——即放大后的图像点——汇聚。这样,我们观察到的就是物体上每一点都被放大后的图像,从而实现了整体的放大效果。

为了更直观地理解这一过程,我们可以做一个简单的实验。将一个小物体(如文字或昆虫)放在放大镜的一倍焦距以内,然后通过放大镜观察。你会发现,物体看起来比实际要大得多,而且随着物体与透镜距离的微小调整,放大效果也会有所变化。这是因为,物体与透镜的距离会影响光线的折射角度和聚焦点的位置,从而影响放大图像的大小和清晰度。

此外,放大镜的放大倍数也是衡量其性能的一个重要指标。放大倍数通常定义为观察者通过透镜观察到的物体大小与直接用眼睛观察到的物体大小之比。这个比值越大,说明放大镜的放大效果越明显。放大倍数不仅与透镜的形状和尺寸有关,还与物体与透镜之间的距离有关。因此,在使用放大镜时,通过调整物体与透镜的距离,我们可以获得不同程度的放大效果。

值得注意的是,虽然放大镜能够放大物体的图像,但它并不能增加物体的实际尺寸或信息量。放大后的图像仍然是基于物体原有的信息生成的,只是通过光学手段将这些信息以更大的尺寸呈现出来。因此,在使用放大镜时,我们需要注意区分观察到的放大图像与物体的实际尺寸。

除了基本的放大功能外,放大镜在科学研究和日常生活中还有着广泛的应用。在科学研究领域,放大镜被广泛应用于生物学、地质学、考古学等学科中,帮助科学家们观察和研究微小的物体和结构。在日常生活中,放大镜则成为老年人阅读书籍、报纸等印刷品的得力助手,同时也是精细工作者(如钟表匠、珠宝商等)检查微小细节不可或缺的工具。

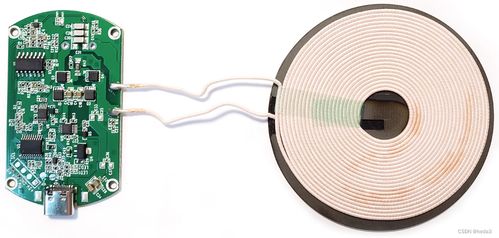

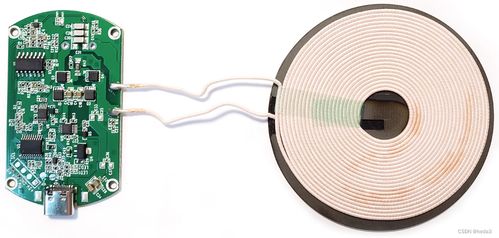

此外,随着科技的发展,电子放大镜(如数码显微镜)也逐渐崭露头角。这些设备结合了传统的光学放大技术与现代电子技术,能够提供更高分辨率、更大放大倍数的图像,并且支持图像捕捉、存储和分享等功能。电子放大镜的出现,不仅拓宽了放大镜的应用领域,也为我们提供了更加便捷、高效的观察手段。

综上所述,放大镜之所以能够放大物体的图像,是因为其内部的凸透镜能够将物体发出的光线折射并聚焦到一个放大的虚拟点上。这一光学原理使得我们能够通过放大镜观察到比实际尺寸更大的物体图像。同时,放大镜在科学研究和日常生活中有着广泛的应用价值,成为我们探索微观世界、提高工作效率的重要工具。

在了解放大镜的工作原理和应用价值后,我们不禁感叹于人类智慧的伟大。一个简单的凸透镜,通过巧妙的形状设计和光学原理的应用,就能够为我们带来如此神奇的放大效果。这也启示我们,在探索自然奥秘和解决实际问题时,要善于运用科学知识和创新思维,不断发掘和利用身边的各种资源和技术手段。只有这样,我们才能在不断追求知识、提升自我、服务社会的道路上越走越远。

- 上一篇: 半衰期计算方法

- 下一篇: 等腰三角形面积如何计算?已知腰长求解方法

-

放大镜实现放大效果的原理资讯攻略12-01

放大镜实现放大效果的原理资讯攻略12-01 -

揭秘:放大镜的神奇工作原理是什么?资讯攻略11-28

揭秘:放大镜的神奇工作原理是什么?资讯攻略11-28 -

揭秘放大镜背后的神奇原理资讯攻略11-28

揭秘放大镜背后的神奇原理资讯攻略11-28 -

创意无限:卡通风格放大镜简笔画教程资讯攻略01-31

创意无限:卡通风格放大镜简笔画教程资讯攻略01-31 -

小米放大器怎样与路由器进行连接?资讯攻略12-06

小米放大器怎样与路由器进行连接?资讯攻略12-06 -

打造专属简易显微镜:轻松开启微观世界探索之旅资讯攻略11-17

打造专属简易显微镜:轻松开启微观世界探索之旅资讯攻略11-17